"A população estacionou nas praças públicas, impressionada com o surpreendente espetáculo que a natureza lhe oferecia. Parecia que a aurora ia romper e, naquela escuridão, os galos cantavam e as avezinhas procuravam agasalho."

Assim o jornal Folha do Littoral descreveu o momento em que a população de

Sobral, no interior do Ceará, presenciou um

eclipse total do Sol em 1919. Mas aquele não era um eclipse qualquer.

O fenômeno permitiu que um grupo de cientistas comprovasse pela primeira vez a teoria da relatividade geral do físico alemão Albert Einstein, consolidando uma das maiores revoluções da história da

ciência.

Meses depois do fim da Primeira Guerra Mundial, a façanha catapultou o

físico, que até então era pouco conhecido, para a fama mundial.

"Alguns cientistas dizem que o anúncio dos resultados do experimento feito nesse eclipse foi um dos maiores momentos da ciência", disse à BBC News Brasil o físico Luis Carlos Bassalo Crispino, da Universidade Federal do Pará (UFPA), autor de artigos sobre o episódio.

Nos anos seguintes, a relatividade geral de Einstein permitiria a formulação da teoria do Big Bang, um modelo para explicar como começou o universo. Um ramo especial da astrofísica, a cosmologia física, foi criado só para estudar esse tema.

As ideias do alemão também permitiram que os cientistas desenvolvessem a ideia dos buracos negros e, muitos anos depois, o funcionamento do sistema de GPS - que usa a posição de satélites no

espaço para localizar aparelhos na Terra.

Mas tudo começou com uma ideia pouco convencional.

Uma revolução incomparável

No século 19, a física avançava a passos largos, com descobertas sobre a eletricidade, a energia cinética (movimento), a termodinâmica (energia em forma de calor) e a luz, finalmente entendida como uma onda eletromagnética.

Foi a partir destas ideias que o físico alemão Albert Einstein começou a pensar sobre o comportamento da luz e sua velocidade, usando uma série de "experimentos mentais" - problemas cujo resultado ele previa apenas em sua imaginação.

Em 1905, ele afirma que as medidas de espaço e tempo poderiam mudar de acordo com o ponto de referência. Até então, toda a física se amparava na ideia de que tempo e espaço eram absolutos.

A teoria da relatividade especial, como ficou conhecida, já causou espanto e interesse na comunidade científica, mas servia apenas para casos específicos da física.

Nos anos seguintes, enquanto as potências europeias, entre elas a Alemanha e o Reino Unido, caminhavam para a Primeira Guerra Mundial, o jovem alemão daria um passo ainda mais ousado: questionar a Lei da Gravitação Universal do inglês Isaac Newton.

Sua teoria da relatividade geral, publicada em 1915, confrontava um dos fundamentos da física clássica.

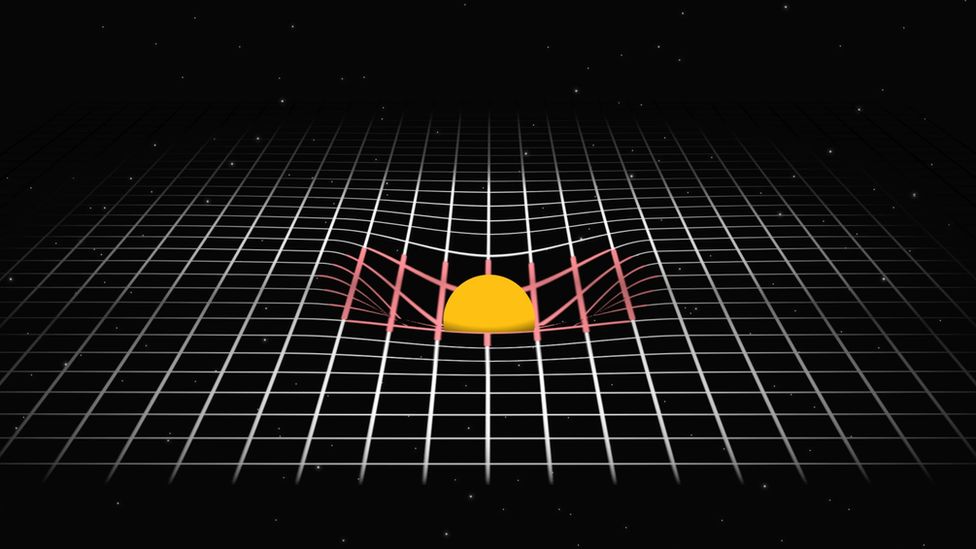

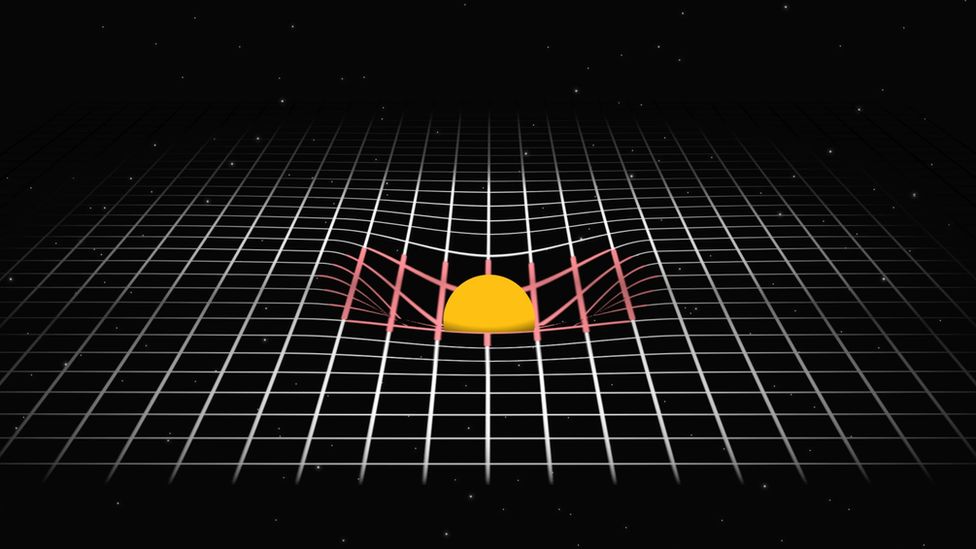

Nesta teoria, Einstein afirma que o espaço e o tempo, interligados, formam uma espécie de tecido que conforma tudo ao nosso redor e que pode se curvar, de acordo com a massa dos corpos.

Essas curvaturas explicam desde a gravidade, até o movimento dos planetas e estrelas no espaço, a existência dos buracos negros e a formação de todo o universo.

"Filosoficamente, a relatividade geral foi quase tão importante quanto a ideia de Copérnico de que a Sol, e não o Terra, estava no centro do universo. Ela revolucionou completamente a maneira como os cientistas deveriam pensar sobre o funcionamento do mundo ao seu redor. As coisas ficaram mais complexas", disse à BBC News Brasil Teresa Wilson, física do Observatório Naval dos Estados Unidos.

O fato de um alemão, naquele momento, propor uma mudança tão fundamental na física também causou polêmica. Alguns pesquisadores simplesmente não acreditaram nele, e outros ignoraram suas ideias.

"Por causa da guerra, os cientistas alemães e austríacos eram ignorados e excluídos dos órgãos internacionais. Havia muito ressentimento com relação a eles. Também deixaram de ser convidados a conferências e associações", disse à BBC News Brasil o astrofísico e historiador Daniel Kennefick, autor do livro No Shadow of a Doubt (Sem Sombra de Dúvida, em tradução livre), sobre eclipse de 1919.

Mas alguns acadêmicos se consideravam "internacionalistas" - acreditavam que a ciência deveria reunir esforços de pessoas de qualquer nacionalidade. Entre eles estava o próprio Einstein, que havia renunciado a sua cidadania alemã e adotado a suíça em protesto contra o militarismo do regime germânico.

Para vencer a resistência da comunidade científica à teoria de Einstein, no entanto, seria preciso confirmar suas previsões. Isso só aconteceria quatro anos após a formulação da teoria - e após o término da Primeira Guerra (em 1918) -, quando pesquisadores ingleses puderam viajar até o interior do Brasil para ver um eclipse.

Por que um eclipse?

Segundo a relatividade geral, a força de gravidade é um efeito causado pela curvatura do espaço-tempo.

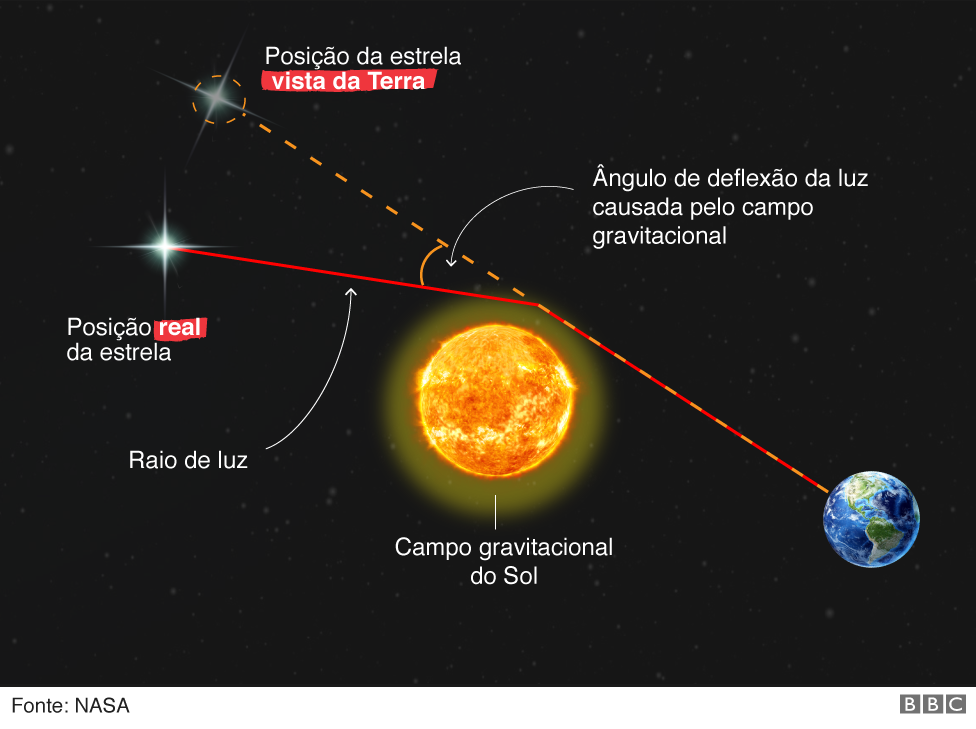

Um corpo massivo como o Sol, por exemplo, distorce o espaço-tempo a seu redor, e faz com que outros objetos menores tenham que seguir essa distorção.

Até mesmo a luz de outras estrelas, em seu caminho até nós na Terra, tem sua trajetória alterada quando passa perto do Sol.

Por isso, se pudessem ser vistas durante o dia, as estrelas se pareceriam um pouco mais afastadas do Sol do que realmente estão.

Cálculos de Einstein previam um desvio da luz duas vezes maior do que o que era previsto de acordo com a teoria de Newton.

Para testar a teoria, seria necessário fotografar estrelas próximas ao Sol e depois fotografá-las no mesmo lugar à noite. Em seguida, medir a posição delas no céu a cada momento, e encontrar a diferença entre estas medidas.

O cenário ideal para isso seria um eclipse total, um alinhamento que faz com que a Lua esconda o Sol, projetando sua sombra sobre a Terra.

A escuridão permite que os astrônomos observem as estrelas, os planetas e a atmosfera solar durante o dia, com mais facilidade.

"Para comprovar que o campo gravitacional do Sol desvia a luz de uma estrela, ela precisa estar próxima do Sol, senão você não consegue perceber esse efeito. Mas o Sol é tão brilhante que normalmente não se consegue ver as estrelas durante o dia. Por isso era necessário fazer o experimento durante um eclipse total", explica Daniel Kennefick.

Einstein sabia que organizar esse experimento era complicado. Ele chegou a investir suas próprias economias na expedição do astrônomo alemão Erwin Finlay-Freundlich para observar um eclipse na Crimeia, na Rússia, em 1914, um ano antes de publicar a teoria da relatividade geral.

Mas, quando Freundlich chegou à Rússia, explodiu a Primeira Guerra. Seus instrumentos foram confiscados e ele não conseguiu realizar o experimento.

A busca pelo 'eclipse perfeito'

Em 1917, os astrônomos ingleses Frank Watson Dyson, diretor do Observatório Real de Greenwich, o mais importante do Reino Unido, e Arthur Stanley Eddington, um conhecido astrofísico, queriam comprovar - ou não - a teoria de Einstein, por motivos diferentes.

"Como muitos astrônomos, Frank Dyson era cético em relação à relatividade geral. E, naquele momento, os alemães eram percebidos como o inimigo. Ele também tinha um certo sentimento patriótico de que a teoria de Isaac Newton (que era inglês)deveria ser tratada com mais respeito do que a de um jovem da Alemanha", disse à BBC News Brasil o astrônomo Tom Kerss, do Real Observatório de Greenwich.

Eddington, por sua vez, era um entusiasta das teorias de Einstein e um internacionalista, que acreditava no ideal de juntar as melhores mentes de todas as nacionalidades em busca da verdade científica.

Segundo o historiador Daniel Kennefick, o entusiasmo de Eddington ajudou a convencer Dyson sobre a importância de organizar uma expedição para testar as ideias de Einstein sobre a luz.

"Dyson já havia observado muitos eclipses e sabia que aquele experimento era importante e possível. Era um momento em que os instrumentos já tinham evoluído o suficiente pra medir com confiança os resultados que Einstein previa", disse Tom Kerss.

Cálculos indicavam que em 1919 um eclipse seria visível na América do Sul e na África. Nesse momento, o Sol estaria perto de um aglomerado de estrelas especialmente brilhantes, as Híades.

Parecia a oportunidade perfeita para a ciência e para os dois astrônomos ingleses. O primeiro passo era escolher o local onde eles iriam observar o fenômeno.

"Durante um eclipse solar, a sombra da Lua viaja pela Terra de oeste para leste. Então eles desenhavam seu trajeto precisamente em um mapa e começavam a pesquisar", explica Kennefick.

Nesse caso, a faixa de totalidade do eclipse - ou seja, o trecho em que o Sol estaria completamente encoberto - cruzaria toda a América do Sul, começando na Bolívia, passaria pelo Oceano Atlântico e terminaria no continente africano, na Tanzânia.

"Na Bolívia e no leste da África não funcionaria, porque o Sol estaria ainda nascendo ou já começando a se pôr, e isso causaria distorções atmosféricas que prejudicariam a medição. A maior parte do trajeto também seria em áreas de floresta tropical de um lado ou de outro. No oceano Atlântico também não era bom, porque um navio não teria estabilidade suficiente para os instrumentos", diz o historiador.

A decisão de ir ao Brasil foi tomada depois que Dyson recebeu uma carta do engenheiro Henri Charles Morize, diretor do Observatório Nacional do Rio de Janeiro e um dos fundadores da Academia Brasileira de Ciências (ABC).

Na carta, Morize dizia que Sobral - a segunda maior cidade do Ceará, bem conectada por trens e por um porto relativamente próximo - seria o melhor lugar para acompanhar o fenômeno.

No entanto, Dyson e Eddington decidiram que ter apenas um ponto de observação não seria suficiente. Era comum que os resultados de expedições como essa fossem prejudicados por más condições de tempo. Em geral, nuvens acabavam impedindo que as estrelas fossem fotografadas.

"Apesar do risco, eles estavam determinados a aproveitar essa oportunidade, porque sabiam que aquele eclipse, com uma duração longa e estrelas tão brilhantes, seria especial", disse Kennefick.

Por isso, eles decidiram mandar duas equipes de astrônomos a lugares diferentes: a Sobral, no Brasil, e à Ilha de Príncipe, parte do arquipélago de São Tomé e Príncipe, na costa africana.

Como fazer ciência em meio à guerra?

Depois de decidir seu destino, os cientistas tiveram que solucionar outro problema: a Europa ainda estava em guerra.

Dyson usou sua influência para conseguir financiamento e convencer o governo britânico a manter seu colega Eddington fora da frente de batalha. Mesmo assim, era muito difícil encontrar astrônomos com experiência e navios para levá-los ao Brasil e a África.

"Eddington queria ir para Príncipe, mas precisou levar com ele um relojoeiro do interior da Inglaterra, porque todos os seus assistentes haviam morrido na guerra", afirma Kennefick.

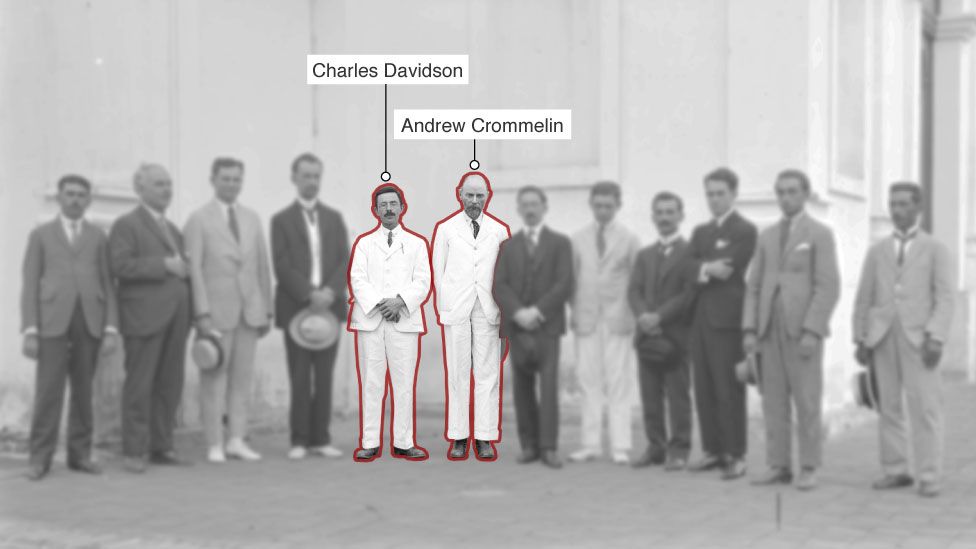

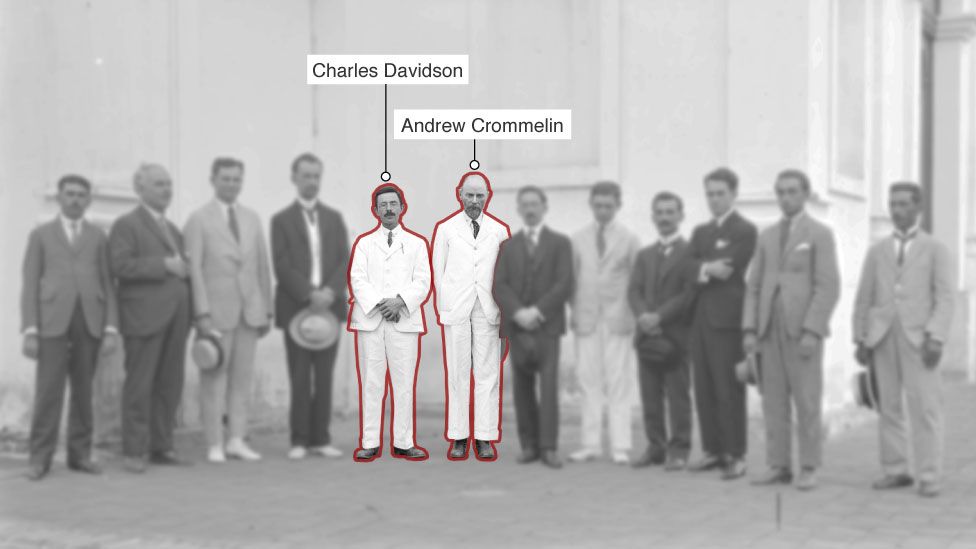

Dyson teve que ficar na Inglaterra e, após uma série de contratempos, encontrou dois candidatos para mandar a Sobral. Os escolhidos foram Charles Davidson, um calculista sem formação acadêmica, mas com muita experiência em telescópios, e o astrônomo irlandês Andrew Crommelin, que operaria um segundo telescópio levado por segurança.

"Outro problema da guerra era que os britânicos tinham poucos instrumentos disponíveis, alguns haviam sido confiscados pelos russos em 1914. Eles tiveram que pedir um telescópio emprestado aos irlandeses", disse à BBC News Brasil o astrofísico Tom Ray, do Instituto de Estudos Avançados de Dublin, que encontrou e restaurou o equipamento original que foi a Sobral.

Apesar de ser menor e mais velho, o telescópio irlandês foi o autor dos resultados que fizeram história.

"Naquele momento, era preciso ter telescópios que fossem estáveis e precisos para conseguir fazer imagens do Sol de longa exposição. O telescópio irlandês tinha sido criado especialmente para eclipses em 1900 e tinha um campo visual maior, que permitia ver mais estrelas", explica Ray.

Em novembro de 1918, o Armistício de Compiègne anunciou o fim da guerra e abriu caminho para a expedição.

Eddington foi para Príncipe com seu assistente e Davidson e Crommelin saíram de Liverpool, na Inglaterra, para Belém, no Pará, à bordo do Anselm, o primeiro navio inglês a retomar a rota para o Brasil - que tinha sido paralisada por conta da guerra.

Os 'sábios ingleses' em Sobral

Em Belém, Davidson e Crommelin foram recebidos com festa no porto, e ainda tiveram tempo de fazer uma viagem de barco pelo rio Amazonas até Manaus.

Em seguida, os britânicos foram de navio para Camocim, já no Ceará, e de trem para Sobral. No Ceará, a imprensa também se animava com a chegada dos estrangeiros, que eram chamados de "sábios ingleses".

Em 26 de abril, o jornal O Malho dizia que "por amor à ciência", eles iriam "afrontar a seca, a febre amarela e a falta de conforto".

Na época, de acordo com a pesquisa de Luis Crispino, da UFPA, o governo brasileiro enviou uma equipe de médicos especialmente para conter a febre amarela no Ceará, preocupado com os visitantes.

"Precisamos defendê-los, por todos os modos, para que não se arrependam da sua viagem ao Ceará. É o ministério da Agricultura quem os vai hospedar em Sobral, e esse, de acordo comigo, fará proteger as casas que lhes forem destinadas com telas de arame, a fim de evitar a entrada do mosquito que serve de veículo à febre", escreveu o médico paraense Emygdio de Matos, que era parte da comissão de combate ao vírus no país.

O Observatório Nacional organizou a logística da expedição britânica e também de uma americana, que foi fazer medições sobre o campo magnético terrestre e da eletricidade atmosférica.

Mas a "falta de conforto" anunciada pelo jornal não atingiu os pesquisadores. Eles se hospedaram na casa do deputado e coronel Vicente Saboya, dono de um poço artesiano próprio. Água ali, tanto para as atividades diárias quanto para revelar as imagens do eclipse, não seria um problema.

A pista de corrida do Jockey Club da cidade, que costumava atrair curiosos, também foi reservada para o acampamento de observação dos britânicos e americanos.

"Pelos registros que temos, dá pra perceber que eles ficaram impressionados com a boa recepção das pessoas de lá. Havia muito interesse na chegada deles e todo mundo queria ajudar", diz Daniel Kennefick.

"Mas eles também perceberam que Sobral passava por um período ruim. Estava muito seco e as condições de vida eram difíceis. Crommelin escreveu que a cidade tinha um aspecto deprimente, porque era muito seca e empoeirada. Ele também mostrou compaixão pelas pessoas que viu desesperadas cavando buracos em um rio seco, buscando água."

Enfim, o eclipse

A excitação em Sobral era tamanha que, segundo os jornais da época, o dia do eclipse foi um feriado informal na cidade. Todo o comércio foi fechado e a população encheu as praças públicas desde o início da manhã.

As igrejas também ficaram repletas de fiéis com medo de que o escurecimento do céu fosse o anúncio de um mau agouro.

"A Prefeitura Municipal instalou dois pequenos telescópios, cobrando pequenas quantias aos que desejavam observar o eclipse. Esse dinheiro reverterá a favor da construção do jardim da cidade. Aqueles aparelhos foram disputadíssimos", dizia o jornal O Malho.

No entanto, o dia 29 de maio de 1919 amanheceu nublado. Por sorte, cerca de um minuto antes que o Sol fosse completamente coberto pela sombra da Lua, um vento afastou as nuvens. Os astrônomos tiveram cerca de quatro minutos para fazer 27 fotos do céu, mostrando as 12 estrelas que queriam observar.

"Na fase aguda do eclipse, o 'stock' esgotou-se e o recurso que se apresentou foi o assalto às vidraças. A casa de um nosso vizinho, na sua ausência, pois andava também vendo o eclipse, sofreu um terrível ataque, e uma das portas de sua linda habitação ficou sem duas lâminas das maiores e mais preciosas", escreveu o correspondente do jornal Folha do Littoral.

Os britânicos tiveram um problema. O calor intenso em Sobral, segundo o físico Luis Crispino, pode ter causado uma dilatação incomum no espelho do seu principal telescópio. Por isso, algumas imagens ficaram distorcidas e, portanto, menos confiáveis.

O pequeno telescópio irlandês, no entanto, produziu oito imagens nítidas e impressionantes do Sol escurecido e da luz das estrelas.

Um mês mais tarde, Davidson e Crommelin fotografaram as mesmas estrelas, exatamente no mesmo lugar do céu, só que à noite. Agora já tinham o que precisavam para testar a teoria de Einstein.

Em agosto de 1919, os britânicos começaram o caminho de volta à Inglaterra.

Em Príncipe, Eddington teve menos sorte. O tempo fechado permitiu poucas imagens aproveitáveis, nas quais aparecia um número menor de estrelas.

Seus resultados já pareciam favoráveis à teoria de Einstein, mas, sem base de comparação, crescia a ansiedade pela chegada da expedição de Sobral.

O dia que mudou a física

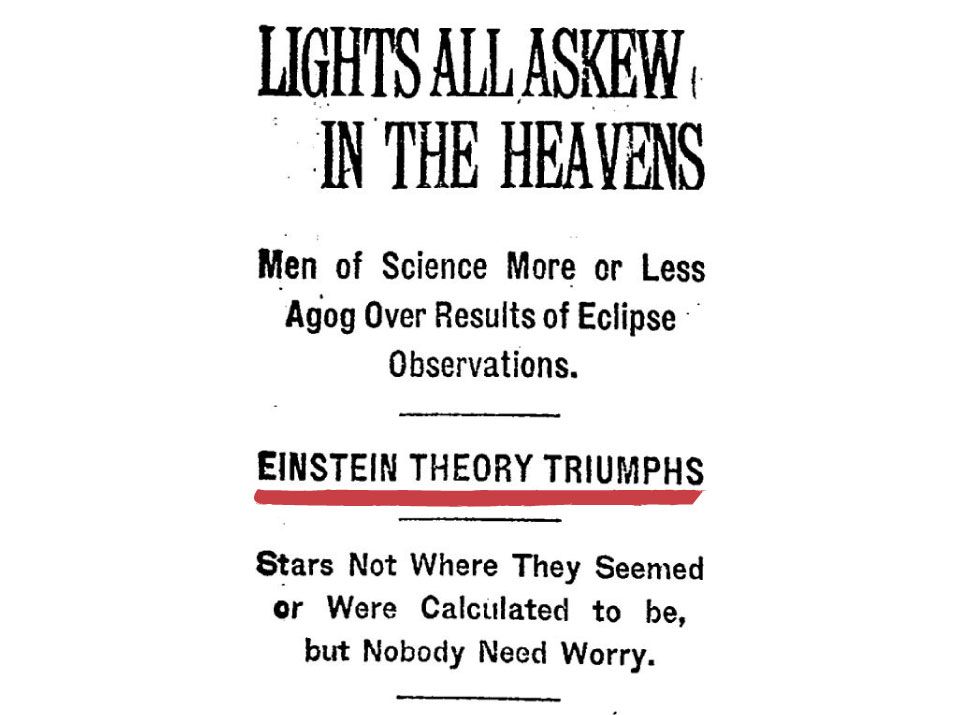

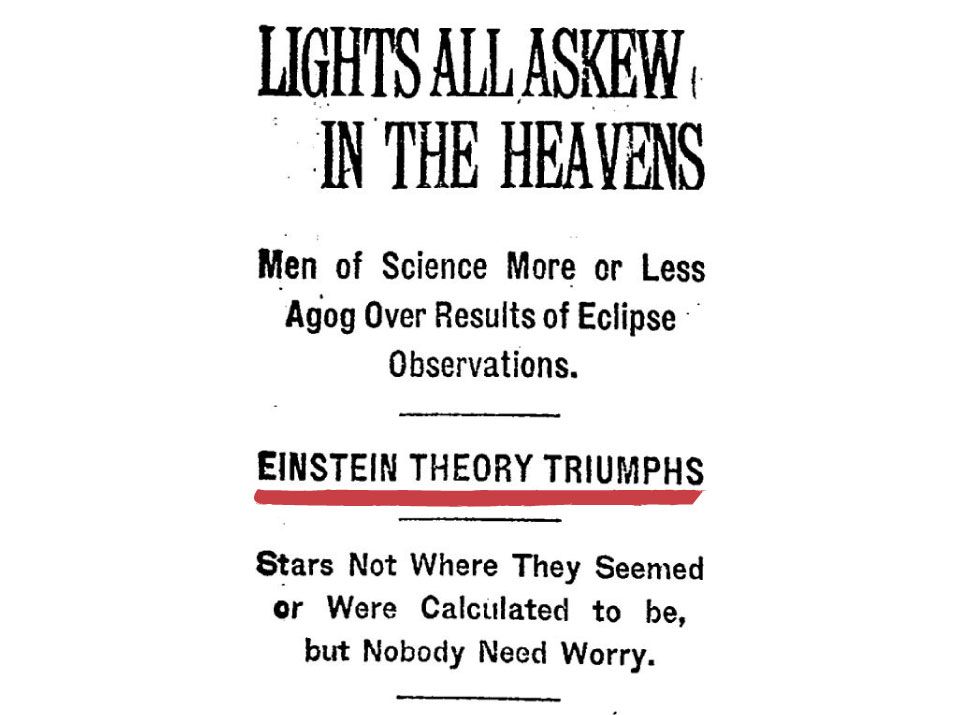

"Os resultados das observações aqui descritas parecem confirmar a teoria da relatividade geral de Einstein", diz o trabalho.

Nele, os pesquisadores também afirmam que as imagens do telescópio irlandês de Sobral eram as mais importantes e confiáveis. Era o primeiro experimento prático a confirmar a teoria do jovem físico alemão.

"Nem todos ficaram convencidos", disse à BBC News Brasil Virginia Trimble, professora de Física e Astronomia da Universidade de Califórnia Irvine, nos EUA. "Os cientistas continuaram fazendo medições em eclipses para comparar seus resultados. E, nos anos 1970, as imagens de 1919 foram examinadas outra vez, com instrumentos mais avançados, para garantir que os números estavam corretos",

"Na verdade, a teoria da relatividade geral foi testada muitas vezes e passou perfeitamente em todos os testes que fizemos. É impressionante."

Como Einstein reagiu?

Em setembro, Albert Einstein tinha recebido um telegrama de um amigo holandês dizendo que os resultados da expedição de Eddington a Príncipe, ainda que inconclusivos, apontavam para a confirmação da sua teoria.

Eddington já falava disso em conferências internacionais, mas não escreveu pessoalmente a Einstein por causa do clima tenso que ainda existia entre acadêmicos da Inglaterra e da Alemanha após a guerra, terminada em novembro de 1918.

"Einstein estava muito ansioso pelo experimento, mas quando o resultado finalmente chegou, ele já estava tão convencido da beleza e da coerência de sua teoria, que parecia nem precisar da comprovação", disse Daniel Kennefick.

Anos depois, a filósofa alemã Ilse Rosenthal-Schneider contou em um de seus livros que estava com Einstein no momento em que ele recebeu o telegrama.

Ela perguntou o que ele faria se o resultado final fosse desfavorável a suas ideias, e ele, calmamente, respondeu: "Eu teria pena de Deus, porque a teoria está correta".

Mas, logo em seguida, o físico escreveu a sua mãe contando que recebeu a "notícia feliz" de que sua teoria havia sido confirmada.

No dia 6 de novembro, o resultado final foi anunciado com pompa na União Astronômica Internacional. O filósofo e matemático Alfred North Whitehead, que estava na cerimônia, descreveu a cena como "de intensa emoção".

"Havia um elemento dramático naquele cerimonial tão cênico e tão tradicional, que ocorria tendo como pano de fundo um retrato de Newton e nos lembrava que a maior das generalizações científicas acabava - depois de mais de dois séculos - de receber a sua primeira modificação", escreveu.

No entanto, o próprio Einstein se manteve humilde em relação a sua descoberta. Em um artigo publicado dias depois da cerimônia no jornal Times of London, ele afirmou que "ninguém deve pensar que a grande criação de Newton pode ser derrubada por esta ou qualquer outra teoria".

"Suas ideias claras e amplas sempre terão a importância de serem a base sobre a qual nossa concepção moderna da física foi construída."

No mesmo artigo, Einstein reconhece a "alegria e gratidão" que sentia pela oportunidade de se comunicar com cientistas ingleses "depois do lamentável rompimento das relações internacionais entre homens da ciência" que aconteceu na Primeira Guerra.

O ressentimento com relação a alemães e austríacos permaneceu por muito tempo depois da guerra, segundo Daniel Kennefick, mas Einstein passou a ser uma exceção. "Em muitos encontros científicos ele era o único alemão convidado", diz.

A atenção que a relatividade geral recebeu da imprensa também fez com que Einstein se tornasse uma celebridade mundial. Ele chegava a ser parado nas ruas por admiradores.

"Disso ele não gostou muito. Não suportava ter que falar com repórteres o tempo inteiro e chegou a dizer que: 'esse tormento é culpa daquela expedição inglesa'", conta Kennefick.

Ele não esqueceu, no entanto, da alegria de ver comprovada a teoria que chamava de "seu pensamento mais feliz".

Em 1925, quando fez uma visita ao Rio de Janeiro, o físico alemão escreveu em dedicatória ao empresário Assis Chateaubriand: "O problema concebido pela minha mente foi respondido pelo luminoso céu do Brasil".

Um ilustre desconhecido

Em Sobral, o tempo diminuiu o alvoroço causado pelo eclipse. Só em 1999 a cidade ganhou um pequeno museu dedicado ao episódio e, em 2015, um planetário.

O físico Ildeu Moreira, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), disse à BBC News Brasil acreditar que "a vinda dos britânicos em 1919 tenha contribuído para que Sobral desse mais atenção à educação".

"Mas um motorista de táxi me disse que a maioria das pessoas hoje não sabe nada sobre a expedição."

Segundo Moreira, é preciso retomar a importância da cidade na história da ciência não só para os próprios moradores, mas também para a comunidade internacional, que atribuiu a confirmação da relatividade geral mais a Eddington, o mais famoso dos cientistas envolvidos, do que à expedição que foi ao Brasil.

Em comemoração aos 100 anos do eclipse, a SBPC está realizando uma exposição no Congresso Nacional, em Brasília, e uma

série de eventos gratuitos em Sobral, que terá debates com pesquisadores e astrônomos, o lançamento de um selo especial dos Correios e até uma transmissão simultânea das comemorações na Ilha do Príncipe.

No último mês de março, em preparação para o centenário, a prefeitura de Sobral inaugurou uma estátua de Albert Einstein feita de argila e bronze. Nela, o cientista aparece descontraído, de bermuda, camisa aberta, chinelos de couro e cabelos ao vento.

"Quando colocamos a estátua na praça, alguns jovens encostaram e perguntaram: 'Quem é esse?'. Disseram que deveríamos ter colocado uma placa com o nome dele, mas achamos que é mais interessante deixar as pessoas pesquisarem", diz Moreira.

BBC