Foi num sábado, 22 de março de 1941, que a tensão da Segunda Guerra Mundial chegou de vez ao Brasil. O navio brasileiro Taubaté havia saído do Chipre e navegava pelo Mar Mediterrâneo com uma carga de batatas, lã e vinho quando, próximo de Alexandria, no Egito — seu destino final —, foi atacado por um avião da Luftwaffe, a Força Aérea alemã. As bombas não atingiram a embarcação, mas os tiros de metralhadora fizeram a primeira vítima fatal brasileira, o conferente de mercadGuorias José Fraga. Oito pessoas ficaram feridas. A agressão contra uma embarcação do país, neutro até aquele momento, fez com que a sociedade cobrasse uma posição firme do presidente Getulio Vargas. “Bombardeado”, estamparam os jornais do dia 26, quando a notícia chegou ao Brasil.

Vargas preferiu manter cautela. O país vivia sob o Estado Novo, o regime ditatorial implantado pelo caudilho gaúcho em 1937. Apesar de flertar com os ideais fascistas, o ditador mantinha boas relações com os Estados Unidos. Em 28 de janeiro de 1942, sob pressão americana, o Brasil abandonou a posição de neutralidade e rompeu relações com os países do Eixo — a Alemanha, a Itália e o Japão. Submarinos alemães e italianos começaram então a atacar embarcações brasileiras. Em sete meses, 20 navios foram bombardeados e mais de 700 brasileiros morreram. Em 22 de agosto de 1942, Vargas finalmente declarou guerra ao Eixo.

Passaram-se, porém, quase dois anos para que o Brasil entrasse de fato no conflito. A demora gerou o dito popular de que “é mais fácil uma cobra fumar cachimbo do que o Brasil participar da guerra”. Da máxima nasceu a expressão “a cobra vai fumar”, que virou lema da campanha e símbolo do brasão da Força Expedicionária Brasileira (FEB). Somente em julho de 1944 — depois de outros 14 navios brasileiros terem sido bombardeados, com mais de 300 mortes — os primeiros combatentes da FEB embarcaram para a Itália — 25 mil participaram do conflito.

O governo Vargas demorou para ir à guerra contra o Eixo, mas tomou rapidamente medidas contra cidadãos alemães, italianos e japoneses em território brasileiro. Entre elas, a proibição de que falassem em público outra língua que não fosse o português. Jornais e rádios voltados para essas comunidades foram proibidos. Associações e clubes tiveram de mudar de nome e encerrar atividades ligadas a suas culturas de origem. O controle de entrada desses imigrantes no país ficou muito mais rigoroso.

Numa quarta-feira, 11 de março de 1942, os cidadãos dos países do Eixo sofreram um duro golpe. Eles tiveram os bens confiscados por meio do Decreto-Lei 4.166. O governo Vargas alegou que a Alemanha não havia cumprido a promessa de indenizar o Brasil pelo ataque ao cargueiro Taubaté e tinha provocado novos prejuízos ao país com ataques a outros navios. Os bens dos “súditos alemães, japoneses e italianos” serviriam, segundo o Decreto, como uma garantia até o pagamento das indenizações pelo governo alemão. A medida abarcava propriedades de todos os cidadãos de países do Eixo, sem exceções. Ou seja, mesmo as famílias judias que haviam fugido do nazismo teriam de pagar pelos ataques da máquina de guerra de Adolf Hitler. O Decreto determinava que os bancos entregassem dinheiro e objetos valiosos depositados pelos “súditos” do Eixo ao Banco do Brasil, que ficaria responsável por guardá-los.

Mais de 70 anos depois, uma parte esquecida desse tesouro foi resgatada dos porões do banco — onde esteve guardada em um baú, sofrendo os efeitos do tempo — e virou objeto de desejo de museus. Segundo o diretor do Museu Histórico Nacional, Paulo Knauss, há três anos o banco havia sondado o interesse do Instituto Brasileiro de Museus em receber o acervo, que era discutido em um processo administrativo desde 1998. “O interesse do Banco do Brasil era encerrar esse processo. Eles tinham a guarda do material desde a década de 40 e, por alguma razão, eram obrigados a mantê-lo até o processo encerrar. Então, eles nos procuraram”, explicou Knauss. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), a Advocacia-Geral da União e outros órgãos discutiam o que fazer com os itens não reclamados, já que de 1950 a 1967 o governo editou diversos decretos permitindo a restituição dos bens. No entanto, parte dos imigrantes jamais reivindicou seus objetos confiscados. O tempo passou e eles ficaram no depósito da Agência 01 do Banco do Brasil, na Rua Senador Dantas, no centro do Rio de Janeiro, oxidando e acumulando pó.

A museóloga Adriana Bandeira Cordeiro lembra bem quando, em 24 de maio de 2016, integrou uma comitiva de especialistas que resgatou os itens da sede do banco no Rio. Ela recorda que os objetos estavam guardados em cinco conjuntos, cada um em nome de uma família diferente. “Não havia nenhuma outra informação, além do que estava junto aos conjuntos em si”, contou a ÉPOCA. Cordeiro e o restante dos pesquisadores pegaram a listagem de itens e passaram a conferir se tudo que o banco indicou estava realmente armazenado.

Uma caixa com a inscrição “J.C. Muller & Cia” continha um conjunto de peças de uma máquina de fabricação de charutos. Na segunda caixa, em nome de Walter Coleman, havia cinco álbuns de selos postais do mundo todo, alguns inéditos no Brasil e datados até de 1910. Um envelope com identificação “C. de Montenegro” continha dois anéis. O primeiro, dourado e rodeado por pedras verdes, aparentemente feminino. O outro, também dourado e com duas pedras brilhantes, tinha ainda uma central na cor rubi, com símbolos na lateral.

A maior parte dos objetos, porém, estava em nome de dois casais. No envelope de Egon e Alice Levinstein foi identificado um conjunto de 17 moedas de ouro dos séculos XVIII e XIX, tanto do Brasil quanto da Inglaterra — itens raros de colecionador. Já Alfred e Erna Lindinger tinham em seu nome uma pesada mala de madeira, marrom e quadrada, com algumas joias e repleta de prataria que incluía bandejas, castiçais, talheres e troféus, entre outros itens.

Uma vez verificado que tudo estava em ordem e felizes com a descoberta, os pesquisadores dividiram os itens de acordo com as especificidades de suas instituições. O Museu da República, localizado no antigo Palácio do Catete, ficou com todos os objetos dos Lindingers. Já o Museu Histórico Nacional agregou a seu acervo a coleção de moedas do casal Levinstein e os álbuns de selos de Walter Coleman. Havia muito trabalho de restauração a ser feito, mas nenhuma informação sobre as pessoas que um dia possuíram aqueles objetos.

Ao saber da descoberta dos artigos, ÉPOCA se dedicou, nos últimos dois meses, a encontrar essas famílias e seus descendentes. A pesquisa nos arquivos de navios e nos processos de naturalização que constam no Arquivo Nacional permitiu conhecer a história de Egon e Alice Helene Levinstein, além de sua filha, Ruth. Eles chegaram ao Brasil a bordo do vapor Algorab, que atracou no porto de Santos, no litoral paulista, no dia 15 de maio de 1940. Depois seguiram para o Sul do país e foram morar em Blumenau, em Santa Catarina, onde se tornaram sócios da tradicional Fábrica de Chocolates Saturno.

Os motivos que trouxeram os Levinsteins a um país do outro lado do oceano foram conhecidos depois que ÉPOCA localizou, em São Paulo, o único neto do casal. O psicólogo Marcelo Rosenfeld, de 62 anos, não carrega o sobrenome da mãe, o que dificultou a busca por seu paradeiro. Somente com a ajuda de um banco de dados de famílias judias alemãs, que mapeia vítimas do holocausto, foi possível identificá-lo.

Marcelo recebeu a reportagem em seu escritório em Higienópolis, região central de São Paulo. Lá, entre estantes de concreto e livros coloridos, ele guarda as maiores relíquias trazidas por sua família da Alemanha e herdadas por ele com o falecimento dos avós e da mãe. São álbuns de fotos, bonecos, prataria, toalhas e uma caixinha estofada da cor bordô, onde guarda os itens mais antigos.

Nos olhos azuis, no rosto redondo e na pele clara, Marcelo carrega as evidentes feições da família. No primeiro contato, o neto dos Levinsteins até duvidou do encontro com os objetos de seus avós. Foi somente quando viu as imagens que se rendeu à história da família que ainda não conhecia. “Que interessante. Então vocês estavam certos: foi um confisco por causa da guerra”, exclamou, emocionado.

Em 1939, os Levinsteins partiram de Stolp, uma cidade que à época pertencia à Alemanha, mas hoje fica na Polônia. Família de comerciantes, o casal trabalhava com tecidos e alfaiataria em uma loja espaçosa. Os negócios iam bem até a ascensão de Hitler e o início da perseguição aos judeus, cujos comércios eram identificados com placas e pichações para que fossem achincalhados pela população simpática ao regime. A família, facilmente identificada como judia por seu sobrenome, percebeu a tempo a ameaça de trabalhar na Alemanha em meio a escalada das perseguições, que pioraram com a eclosão da guerra. “Eles até demoraram para sair. Acho que não acreditaram, no início do governo de Hitler, que tudo aquilo aconteceria. Minha avó falava com muita saudade de sua vida na Alemanha, antes da guerra”, recordou Marcelo.

O passaporte de Egon e Alice registrava a saída do casal de Berlim em direção a Roterdã, na Holanda. De lá, vieram para o Brasil, um destino que parecia provisório, já que o visto final era para o Paraguai. Apesar disso, o casal desembarcou aqui para nunca mais voltar. Mas o recomeço no Brasil também reservaria tragédias para a família Levinstein. Enquanto o casal refazia a vida em Blumenau, sua filha, Ruth, foi para São Paulo cursar faculdade de farmácia e, depois, odontologia. Morava em um pensionato na Rua Monte Alegre, no bairro de Perdizes. Lá, o destino fez com que ela cruzasse caminhos com um vizinho que também se reerguia dos terrores da época.

Gerson Rosenfeld era judeu, de origem iugoslava, e havia sobrevivido a um dos capítulos mais sombrios da história do mundo — os campos de concentração nazistas. Tinha sido conduzido por vários deles durante pelo menos um ano — entre os quais Dachau e Auschwitz, dois dos maiores construídos pelo regime de Adolf Hitler. Os sobreviventes dos campos de concentração jamais esqueceram os horrores presenciados dentro dos muros de concreto e arame farpado. Apenas em Auschwitz, mais de 1 milhão de judeus foram mortos.

“Eu sempre fui muito banhado pelas histórias de minha mãe. Já meu pai tinha mais dificuldade de falar do passado”, contou Marcelo. “Quando falamos, pouco tempo antes de ele morrer, foi uma das primeiras vezes que vi meu pai chorar. Ele tinha uma memória fantástica, lembrou-se de quando meu avô deu para ele o último pedaço de pão que tinha, quando os dois estavam entrando no campo. Essa foi a última vez que se viram, porque meu avô foi morto logo depois. Na família de minha mãe, as perdas tiveram um delay, ela foi descobrindo aos poucos, depois da guerra. Com meu pai, foi tudo ao vivo.” Depois do fim da guerra, Gerson voltou a sua cidade natal, até que, em 1947, chegou ao Brasil.

Gerson Rosenfeld e Ruth Levinstein se casaram em 1954, na capital paulista. Marcelo nasceu dois anos depois. Em 1957, enquanto Ruth esperava um segundo filho, outra reviravolta mudaria drasticamente a vida de todos. Ela atravessava a Avenida São João quando foi atropelada por um caminhão. Depois da morte da mãe, Marcelo foi morar com os avós em Blumenau. “Lembro-me muito da gente andando de mãos dadas na fábrica de chocolate”, recorda ele, como que num sonho. Em 1963, os três voltariam a viver em São Paulo. O avô, Egon, faleceu em decorrência de problemas no coração, em 1967. A avó, Alice, se foi nos anos 2000, e o pai, Gerson, morreu em 2017. Marcelo decidiu então procurar parentes na Europa, mas não obteve sucesso.

A única informação sobre a coleção de moedas dos avós estava justamente no envelope que as manteve guardadas desde 1942. No papel almaço dizia: “Contém 17 moedas contabilizadas ao câmbio de 10,50 cruzeiros vigente em 11 de março de 1942 no valor de 295,10 cruzeiros entregues pelo Banco Holandês Unido – Santos (SP) para custódia em nome de Egon e Alice Levinstein”. Marcelo agora deseja ver de perto as moedas de ouro que jamais conheceu.

O outro casal, Erna e Alfred Lindinger, donos originais da maioria das peças resgatadas do Banco do Brasil, possui uma história bastante diferente. No Arquivo Nacional e nos Arquivos Públicos do estados do Rio de Janeiro e de São Paulo não havia nenhum registro da data em que o casal chegou ao Brasil. A única informação localizada no arquivo da Polícia Política paulista foi um prontuário que investigou alemães no Brasil e no qual constava que um homem, identificado como Franz Lindinger, filiou-se ao partido nazista de São Paulo, em 1935. Não há, porém, outros registros sobre ele ou relações diretas com o casal Erna e Alfred.

Apesar da ausência de documentos, ÉPOCA encontrou inúmeros registros, em colunas sociais de jornais, de uma vida pública ativa do casal anterior à Segunda Guerra Mundial, nos anos 30. Os dois tiveram um filho, de nome Axel Essiu Alfred Lindinger, nascido no Rio de Janeiro em 16 de agosto de 1933. Amantes do hipismo, o casal praticava provas de salto nas competições do Centro Hípico Brasileiro (CHB), no Rio. Nos jornais da época, há registros de provas em que Erna Lindinger competiu aos olhos da sociedade carioca, incluindo representantes do governo Vargas, em dezembro de 1932. Entre 1938 e 1939, seu marido, Alfred, integrou o Conselho Fiscal da entidade.

No mesmo período, o CHB deu lugar à recém-criada Sociedade Hípica Brasileira (SHB). O casal Lindinger esteve entre os fundadores, com o título adquirido em 25 de novembro de 1938. Como a mulher, Alfred também figurou nas competições, como se pode ver nas páginas da revista Esporte Ilustrado, na edição de 5 de junho de 1941, dia de evento na SHB. “O Sr. Alfred Lindinger (SHB) dirigiu muito bem o seu ‘Paladino’, e, apenas com uma falta e tempo muito bom, conseguiu o 3° lugar”, dizia a reportagem.

Na grande mala marrom onde os objetos confiscados ficaram todos esses anos, havia outras pistas da atividade profissional da família. O tempo não destruiu uma etiqueta colada na parte de cima com a inscrição “prataria de propriedade de Alfred e/ou Erna Lindinger guardada na Casa Forte do Banco Alemão Transatlântico”. O peso: 26,8 quilos.

Na parte de baixo da caixa, entre lacres e anotações já amareladas pelos anos, uma etiqueta da Gunther Wagner Ltda. deu outra pista sobre o casal. De origem alemã e famosa por suas canetas-tinteiros, conhecidas sob a marca Pelikan, a fábrica teve uma filial funcionando no Rio de Janeiro. Uma pesquisa no Diário Oficial comprovou que Alfred foi um dos sócios da empresa. Mas não por muito tempo.

O clima de perseguição aos estrangeiros no Brasil deve ter pesado aos Lindingers, que começaram a se desfazer de suas propriedades no país a partir do fim de 1941 — o título na SHB foi vendido em outubro daquele ano. Em 1942, o Diário Oficial registrou a cessão das ações na Gunther Wagner para Jorge Reis Buchmuller até 1952. O valor do negócio, na ocasião, foi de 10 mil cruzeiros.

O governo Vargas, porém, não aceitou a venda e confiscou as ações e os valores do negócio. Em 1º de dezembro de 1944, o então presidente anulou a cessão por meio de um decreto e determinou que os valores do negócio ficassem retidos no Banco do Brasil, já que Alfred vivia em Hannover, na Alemanha. Depois disso, não foram encontrados outros registros de Alfred e Erna Lindinger no Brasil, indicando que o casal tinha saído do país, sem data para voltar.

A prataria abandonada no Banco Alemão Transatlântico foi então enviada ao Banco do Brasil, um movimento forçado pelo Decreto de Vargas. Mas o próprio banco, que funcionou no Brasil a partir de 1911, com filiais no Rio, em São Paulo e no Paraná, também tinha relação com o governo nazista.

Quando Getulio baixou a ordem de confisco, em 1942, imediatamente o banco também se tornou um alvo. Suas atividades foram paralisadas em todo o país, e interventores nomeados encerraram as operações. Segundo os arquivos da Polícia Política de São Paulo, pelo menos oito integrantes da instituição eram filiados a uma célula nazista, além de outros quatro que estavam envolvidos em suas atividades. A historiadora Priscila Perazzo, da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, disse que muitos foram presos nesse período. “Os altos funcionários do banco tinham bastante relação com os nazistas, sobretudo no Rio de Janeiro e São Paulo. Eles foram presos em 1942 e, na ficha deles, estão descritos como filiados ao partido”, explicou.

A descoberta da prataria junto às moedas dos Levinsteins indica que as duas famílias tiveram seus destinos entrelaçados por suas relações individuais com Auschwitz. Nos anos 40, a companhia alemã Gunther Wagner seguiu crescendo na Alemanha e se espalhou por diversos países, mesmo em meio à guerra. Em 2005, o escritor Ian Thompson publicou um artigo no jornal inglês The Guardian sobre as pesquisas que, naquele período, revisavam os estudos do Holocausto. Thompson explica como algumas empresas alemãs exploraram a presença de judeus em Auschwitz, citando entre elas Bayer, Agfa, Basf e a Pelikan, a marca das canetas-tinteiros da Gunther Wagner, que fornecia tinta para tatuar prisioneiros. Ao chegar aos campos, os judeus eram marcados com números, e essas tatuagens permaneceram ao longo de toda a vida.

Demorou 70 anos para que os objetos alemães tivessem seu reencontro com Getulio Vargas — ou o que restou dele, no Museu da República. O acervo da família Lindinger foi distribuído em duas grandes gavetas, alocadas no mesmo corredor que a peça mais importante do museu, o pijama perfurado pelo projétil que matou o ditador em 1954. Quando foram desembalados da mala, viu-se que os objetos estavam todos cobertos por uma camada negra de corrosão. “Como estavam fechados numa mala, houve a oxidação normal da prataria. Mas não foi um processo violento, a ponto de destruir as peças. Não foi necessário fazer uma restauração, optamos por uma higienização mecânica, sem produtos químicos e com o auxílio da borracha”, explica Regina Capela, técnica responsável pela limpeza das peças.

A prataria limpa da família Lindinger foi levada para a reserva técnica, destino de 80% dos acervos dos museus de todo mundo. Ao longo dos anos, as instituições acumulam tantas peças que só uma pequena parte pode ficar exposta ao mesmo tempo. O revezamento também ajuda a manter os itens em constante observação, fazendo reparos logo que algum defeito aparece. “Aqui, no Palácio do Catete, essa proporção é ainda maior, só 9% fica exposto”, explicou o museólogo Andre Angulo.

A corrosão escondia detalhes como inscrições, iniciais de famílias, nomes completos e mensagens talhadas na prata alemã. Vinte e sete itens, a maioria talheres, revelaram inscrição de uma letra “B” maiúscula. No meio das peças estava, ainda, um conjunto de alianças com os nomes “José e Judith” gravados na face interna. Uma bandeja marcada com a letra “L” no fundo é o único objeto com gravação diretamente relacionável com o sobrenome Lindinger. Há também uma carteira de cigarros com uma mensagem escrita em alemão. “Para lembrar o trabalho bem-sucedido e as horas felizes.” Alfred recebeu dedicatória em dois troféus pela prova Dragões da Independência — regimento de cavalaria subordinado ao Exército Brasileiro —, um deles datado de 1933.

O diretor do museu, Mário Chagas, lamentou que os itens tenham ficado tanto tempo sem contribuir para a pesquisa da época, longe dos olhares do público. “Faz todo sentido que isso esteja no Museu da República. Ao todo, nós recebemos 214 peças, muita coisa em prata de excelente qualidade e com indicações históricas, marcas, monogramas. Nossa meta é expor esse acervo assim que conseguirmos conectá-lo com o restante da nossa coleção”, explicou.

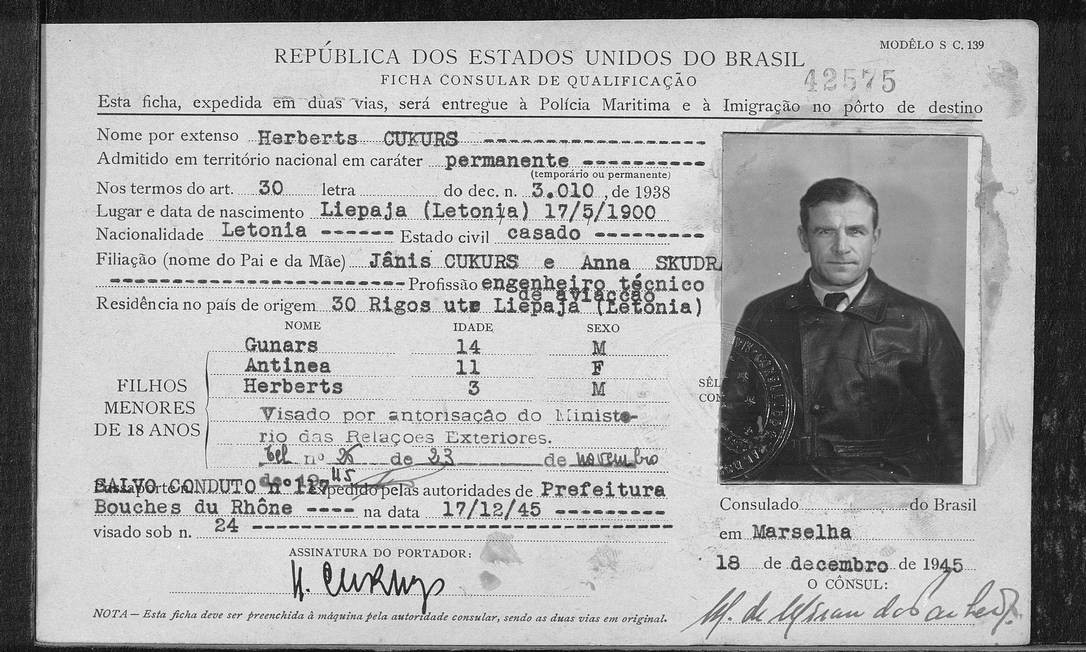

Uma grande quantidade de alemães transitou pelo país entre os anos 30 e 50, deixando objetos de suas famílias, alguns deles já recolhidos pelo museu. Como parte desses imigrantes foi ligada ao partido criado por Hitler, o Brasil abrigou a maior célula nazista fora da Alemanha, chegando a 2.822 integrantes oficialmente registrados. Algumas influências dessa comunidade acabaram eternizadas, como os pedalinhos da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio, implantados por um aviador letão de nome Herbert Cukurs. Pouco tempo depois de conquistar a simpatia dos cariocas com o projeto que chamava de “bicicletas aquáticas”, Cukurs foi acusado de cometer crimes de guerra durante a ocupação nazista da Letônia — que aconteceu entre 1941 e 1944. Acusado pela Federação das Sociedades Israelitas do Rio de Janeiro de ser membro ativo da SS, organização paramilitar ligada ao partido nazista, acabou assassinado em 1965, no Uruguai, pelo serviço secreto israelense. Sobre o corpo, baleado à queima-roupa e abandonado dentro de um baú, foi achado um bilhete assinado por “aqueles que jamais esquecerão”.

Conhecido por seu esforço de preservação da memória, o Estado alemão procura, até hoje, nazistas espalhados pelo mundo. Desde 2009, integrantes do Escritório Central de Administração Judiciária Nacional em Ludwigsburg fizeram várias visitas ao Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, à procura de alemães nascidos entre 1916 e 1931. Na última delas, em outubro deste ano, tentaram localizar funcionários de baixo escalão. Os que se encaixam no perfil tem seus dados enviados à sede, na Alemanha, que verifica se aquela pessoa esteve a serviço do Terceiro Reich. Além do Brasil, o procedimento também acontece na Argentina, Bolívia, Chile, Peru e Uruguai.

Entre todos os nazistas que fugiram para o Brasil, o caso mais conhecido é o de Josef Mengele, conhecido como Anjo da Morte. Ele foi médico em Auschwitz, encarregado da triagem dos prisioneiros que eram enviados ou para trabalho forçado ou para a morte nas câmaras de gás. Mengele morreu afogado em 1979, aos 67 anos, em Bertioga, no litoral paulista, sem nunca ter sido julgado.

Por outro lado, muitas famílias imigrantes também sofreram perseguição indiscriminada. Para ser alvo, bastava ser alemão, italiano ou japonês. No livro O retrato da repressão: as perseguições a alemães no oeste de Santa Catarina durante o Estado Novo (1937-1945), o historiador Leandro Mayer conta como Antônio Kliemann, filiado à Ação Integralista Brasileira, foi acusado de um crime que nunca cometeu. O comerciante foi preso e terminou com sequelas mentais por causa das torturas que sofreu na prisão. Acusado de trazer armas da Argentina para a região de Itapiranga, no extremo-oeste catarinense, Kliemann foi o único anistiado do Estado Novo reconhecido pelo Estado.

No mesmo período, o CHB deu lugar à recém-criada Sociedade Hípica Brasileira (SHB). O casal Lindinger esteve entre os fundadores, com o título adquirido em 25 de novembro de 1938. Como a mulher, Alfred também figurou nas competições, como se pode ver nas páginas da revista Esporte Ilustrado, na edição de 5 de junho de 1941, dia de evento na SHB. “O Sr. Alfred Lindinger (SHB) dirigiu muito bem o seu ‘Paladino’, e, apenas com uma falta e tempo muito bom, conseguiu o 3° lugar”, dizia a reportagem.

Na grande mala marrom onde os objetos confiscados ficaram todos esses anos, havia outras pistas da atividade profissional da família. O tempo não destruiu uma etiqueta colada na parte de cima com a inscrição “prataria de propriedade de Alfred e/ou Erna Lindinger guardada na Casa Forte do Banco Alemão Transatlântico”. O peso: 26,8 quilos.

Na parte de baixo da caixa, entre lacres e anotações já amareladas pelos anos, uma etiqueta da Gunther Wagner Ltda. deu outra pista sobre o casal. De origem alemã e famosa por suas canetas-tinteiros, conhecidas sob a marca Pelikan, a fábrica teve uma filial funcionando no Rio de Janeiro. Uma pesquisa no Diário Oficial comprovou que Alfred foi um dos sócios da empresa. Mas não por muito tempo.

O clima de perseguição aos estrangeiros no Brasil deve ter pesado aos Lindingers, que começaram a se desfazer de suas propriedades no país a partir do fim de 1941 — o título na SHB foi vendido em outubro daquele ano. Em 1942, o Diário Oficial registrou a cessão das ações na Gunther Wagner para Jorge Reis Buchmuller até 1952. O valor do negócio, na ocasião, foi de 10 mil cruzeiros.

O governo Vargas, porém, não aceitou a venda e confiscou as ações e os valores do negócio. Em 1º de dezembro de 1944, o então presidente anulou a cessão por meio de um decreto e determinou que os valores do negócio ficassem retidos no Banco do Brasil, já que Alfred vivia em Hannover, na Alemanha. Depois disso, não foram encontrados outros registros de Alfred e Erna Lindinger no Brasil, indicando que o casal tinha saído do país, sem data para voltar.

A prataria abandonada no Banco Alemão Transatlântico foi então enviada ao Banco do Brasil, um movimento forçado pelo Decreto de Vargas. Mas o próprio banco, que funcionou no Brasil a partir de 1911, com filiais no Rio, em São Paulo e no Paraná, também tinha relação com o governo nazista.

Quando Getulio baixou a ordem de confisco, em 1942, imediatamente o banco também se tornou um alvo. Suas atividades foram paralisadas em todo o país, e interventores nomeados encerraram as operações. Segundo os arquivos da Polícia Política de São Paulo, pelo menos oito integrantes da instituição eram filiados a uma célula nazista, além de outros quatro que estavam envolvidos em suas atividades. A historiadora Priscila Perazzo, da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, disse que muitos foram presos nesse período. “Os altos funcionários do banco tinham bastante relação com os nazistas, sobretudo no Rio de Janeiro e São Paulo. Eles foram presos em 1942 e, na ficha deles, estão descritos como filiados ao partido”, explicou.

A descoberta da prataria junto às moedas dos Levinsteins indica que as duas famílias tiveram seus destinos entrelaçados por suas relações individuais com Auschwitz. Nos anos 40, a companhia alemã Gunther Wagner seguiu crescendo na Alemanha e se espalhou por diversos países, mesmo em meio à guerra. Em 2005, o escritor Ian Thompson publicou um artigo no jornal inglês The Guardian sobre as pesquisas que, naquele período, revisavam os estudos do Holocausto. Thompson explica como algumas empresas alemãs exploraram a presença de judeus em Auschwitz, citando entre elas Bayer, Agfa, Basf e a Pelikan, a marca das canetas-tinteiros da Gunther Wagner, que fornecia tinta para tatuar prisioneiros. Ao chegar aos campos, os judeus eram marcados com números, e essas tatuagens permaneceram ao longo de toda a vida.

Demorou 70 anos para que os objetos alemães tivessem seu reencontro com Getulio Vargas — ou o que restou dele, no Museu da República. O acervo da família Lindinger foi distribuído em duas grandes gavetas, alocadas no mesmo corredor que a peça mais importante do museu, o pijama perfurado pelo projétil que matou o ditador em 1954. Quando foram desembalados da mala, viu-se que os objetos estavam todos cobertos por uma camada negra de corrosão. “Como estavam fechados numa mala, houve a oxidação normal da prataria. Mas não foi um processo violento, a ponto de destruir as peças. Não foi necessário fazer uma restauração, optamos por uma higienização mecânica, sem produtos químicos e com o auxílio da borracha”, explica Regina Capela, técnica responsável pela limpeza das peças.

A prataria limpa da família Lindinger foi levada para a reserva técnica, destino de 80% dos acervos dos museus de todo mundo. Ao longo dos anos, as instituições acumulam tantas peças que só uma pequena parte pode ficar exposta ao mesmo tempo. O revezamento também ajuda a manter os itens em constante observação, fazendo reparos logo que algum defeito aparece. “Aqui, no Palácio do Catete, essa proporção é ainda maior, só 9% fica exposto”, explicou o museólogo Andre Angulo.

A corrosão escondia detalhes como inscrições, iniciais de famílias, nomes completos e mensagens talhadas na prata alemã. Vinte e sete itens, a maioria talheres, revelaram inscrição de uma letra “B” maiúscula. No meio das peças estava, ainda, um conjunto de alianças com os nomes “José e Judith” gravados na face interna. Uma bandeja marcada com a letra “L” no fundo é o único objeto com gravação diretamente relacionável com o sobrenome Lindinger. Há também uma carteira de cigarros com uma mensagem escrita em alemão. “Para lembrar o trabalho bem-sucedido e as horas felizes.” Alfred recebeu dedicatória em dois troféus pela prova Dragões da Independência — regimento de cavalaria subordinado ao Exército Brasileiro —, um deles datado de 1933.

O diretor do museu, Mário Chagas, lamentou que os itens tenham ficado tanto tempo sem contribuir para a pesquisa da época, longe dos olhares do público. “Faz todo sentido que isso esteja no Museu da República. Ao todo, nós recebemos 214 peças, muita coisa em prata de excelente qualidade e com indicações históricas, marcas, monogramas. Nossa meta é expor esse acervo assim que conseguirmos conectá-lo com o restante da nossa coleção”, explicou.

Uma grande quantidade de alemães transitou pelo país entre os anos 30 e 50, deixando objetos de suas famílias, alguns deles já recolhidos pelo museu. Como parte desses imigrantes foi ligada ao partido criado por Hitler, o Brasil abrigou a maior célula nazista fora da Alemanha, chegando a 2.822 integrantes oficialmente registrados. Algumas influências dessa comunidade acabaram eternizadas, como os pedalinhos da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio, implantados por um aviador letão de nome Herbert Cukurs. Pouco tempo depois de conquistar a simpatia dos cariocas com o projeto que chamava de “bicicletas aquáticas”, Cukurs foi acusado de cometer crimes de guerra durante a ocupação nazista da Letônia — que aconteceu entre 1941 e 1944. Acusado pela Federação das Sociedades Israelitas do Rio de Janeiro de ser membro ativo da SS, organização paramilitar ligada ao partido nazista, acabou assassinado em 1965, no Uruguai, pelo serviço secreto israelense. Sobre o corpo, baleado à queima-roupa e abandonado dentro de um baú, foi achado um bilhete assinado por “aqueles que jamais esquecerão”.

Conhecido por seu esforço de preservação da memória, o Estado alemão procura, até hoje, nazistas espalhados pelo mundo. Desde 2009, integrantes do Escritório Central de Administração Judiciária Nacional em Ludwigsburg fizeram várias visitas ao Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, à procura de alemães nascidos entre 1916 e 1931. Na última delas, em outubro deste ano, tentaram localizar funcionários de baixo escalão. Os que se encaixam no perfil tem seus dados enviados à sede, na Alemanha, que verifica se aquela pessoa esteve a serviço do Terceiro Reich. Além do Brasil, o procedimento também acontece na Argentina, Bolívia, Chile, Peru e Uruguai.

Entre todos os nazistas que fugiram para o Brasil, o caso mais conhecido é o de Josef Mengele, conhecido como Anjo da Morte. Ele foi médico em Auschwitz, encarregado da triagem dos prisioneiros que eram enviados ou para trabalho forçado ou para a morte nas câmaras de gás. Mengele morreu afogado em 1979, aos 67 anos, em Bertioga, no litoral paulista, sem nunca ter sido julgado.

Por outro lado, muitas famílias imigrantes também sofreram perseguição indiscriminada. Para ser alvo, bastava ser alemão, italiano ou japonês. No livro O retrato da repressão: as perseguições a alemães no oeste de Santa Catarina durante o Estado Novo (1937-1945), o historiador Leandro Mayer conta como Antônio Kliemann, filiado à Ação Integralista Brasileira, foi acusado de um crime que nunca cometeu. O comerciante foi preso e terminou com sequelas mentais por causa das torturas que sofreu na prisão. Acusado de trazer armas da Argentina para a região de Itapiranga, no extremo-oeste catarinense, Kliemann foi o único anistiado do Estado Novo reconhecido pelo Estado.

Época.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário