Imagine uma companhia com a influência do Google, do Facebook ou da Amazon. E que ainda recebe do Estado o monopólio do comércio com uma zona geográfica. Também pode cobrar impostos, assinar acordos comerciais, prender criminosos e declarar guerras. Esses eram alguns dos poderes e atribuições da Companhia Holandesa das Índias Orientais, criada no século XV por empresários com apoio do Governo dos Países Baixos para comercializar com a Ásia. Foi a primeira corporação transnacional que emitiu bônus e ações no mercado para financiar seu crescimento, um notório precedente que, séculos depois, chegou às multinacionais modernas. Os novos gigantes empresariais não contam com os excepcionais privilégios da histórica companhia holandesa, mas sua receita e seu valor na Bolsa superam o PIB de dezenas de países.

Hoje, a concentração de poder é especialmente clara no setor tecnológico. As cinco grandes – Apple, Google, Microsoft, Facebook e Amazon – são as mais valiosas da Bolsa. Sua capitalização oscila entre os 500 bilhões de dólares (1,6 trilhão de reais) do Facebook e os 850 bilhões de dólares (2,7 trilhões) da Apple. Com esse critério – um tanto volátil, mas indicador do potencial de uma empresa –, se a Apple fosse um país, teria um tamanho similar ao da economia turca, holandesa ou suíça. O Vale do Silício, além disso, tem uma presença considerável nos novos negócios: o Google abocanha 88% da fatia de mercado de publicidade on-line. O Facebook (incluindo Instagram, Messenger e WhatsApp) controla mais de 70% das redes sociais em celulares. A Amazon tem 70% da fatia de mercado dos livros eletrônicos e, nos Estados Unidos, absorve 50% do dinheiro gasto em comércio eletrônico.

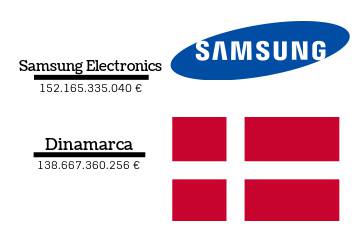

As companhias das Índias (britânicos e franceses também tiveram as suas durante o período colonial) foram um reflexo de seu tempo, mas seu poder faz lembrar, em certos aspectos, o das grandes corporações atuais. São os novos colonos? A organização não governamental Global Justice Now realiza uma classificação que compara as cifras de negócios das principais empresas com a renda orçamentária dos países. Segundo essa lista, se a rede norte-americana de supermercados Walmart fosse um Estado, ocuparia o décimo posto, atrás dos EUA, China, Alemanha, Japão, França, Reino Unido, Itália, Brasil e Canadá. No total, 69 das 100 principais entidades econômicas são empresas. As 25 corporações que mais faturam superam o PIB de numerosos países.

Seria ingênuo pensar que o setor privado não influi nas decisões políticas, na elaboração de leis e no dia a dia dos cidadãos. Como esse poder se articula hoje? Moisés Naím afirma em O Fim do Poder (LeYa) que as estruturas estáticas que caracterizavam as grandes empresas há algumas décadas, como as das chamadas Sete Irmãs (conglomerados que controlaram a indústria petroleira entre os anos quarenta e setenta), mudaram. O padrão, que se repetia na maioria dos setores, consistia em “poucas companhias que dominavam seus respectivos mercados e eram tão grandes, ricas, potentes e arraigadas que era impensável prescindir delas.”

O autor, membro do Carnegie Endowment for International Peace, um think tank de Washington, diz que o próprio conceito de poder empresarial é agora mais volátil, flexível e fragmentado. “Criou-se um ambiente em que é mais fácil para os novos – em geral, não só na economia, inclusive os que têm ideias tóxicas – conseguir poder”, afirma Naím. “ExxonMobil, Sony, Carrefour e JPMorgan Chase têm um poder imenso e autonomia, mas seus líderes estão mais limitados agora”, completa. Para se adaptar a essa transformação, a humanidade deve “encontrar novas formas de se governar a si mesma.”

O poder hoje é mais competitivo. Reduziram-se as barreiras de entrada: chegam ao topo novas companhias, como a Inditex, e desaparecem clássicos como a Compaq. “É preciso levar em conta o horizonte temporal, porque há 10 anos falávamos do domínio da Microsoft e agora já não”, responde Naím numa entrevista, em referência ao poder do Google e do Facebook. Ele prefere não comparar empresas com países. “Não se mede a capacidade de influir necessariamente pelo faturamento de uma empresa em relação ao PIB de um país, já que a forma do poder empresarial difere da do Estado”, esclarece. Além disso, há novos atores cada vez mais influentes, como as novas firmas de investimento, os fundos especulativos (hedge funds) e mercados como os dark pools, onde se negocia a compra e venda de ações sem a supervisão das autoridades.

O novo poder ficou mais intangível. “As empresas têm hoje menos ativos fixos e menos funcionários, reflexo de uma nova maneira de produzir, mais voltada aos serviços e ao conhecimento”, afirma Jesús María Valdaliso, professor de História e Instituições Econômicas da Universidade do País Basco e coautor de Historia Económica de la Empresa (história econômica das empresas).

Além disso, hoje os dados são um ativo essencial. Milhões de cidadãos se informam, se relacionam com os amigos e compram na Internet. Vão deixando pelo caminho um rastro de informações que se transformaram no “petróleo da era digital”, segundo a revista The Economist. Esses dados pessoais permitem a elaboração de perfis dos usuários graças aos algoritmos, que podem aprender, em minutos, padrões de comportamento que um ser humano levaria anos para identificar. “Uma das grandes estratégias das empresas de tecnologia é o efeito rede: quanto mais usuários, melhor. Porque as pessoas utilizam o serviço que você presta, por mais entediante que ele seja, se outras também usarem. Afinal, como não estar no Facebook se todos os seus amigos também estão?”, afirma o jornalista Noam Cohen, autor de The Know-It-Alls: The Rise of Silicon Valley as a Political Powerhouse and Social Wrecking Ball (2017) (o sabe-tudo: o auge do Vale do Silício como centro político e bola de demolição social). Poucos escolhem viver à margem das redes sociais.

Como é o efeito político desse novo ouro negro? Através da rede, pode-se influir na opinião pública, como se vê na investigação em andamento nos EUA sobre as interferências da Rússia nas eleições que deram a vitória a Trump há um ano, nas quais o Facebook, o Google e o Twitter foram fundamentais. “As empresas de tecnologia temem que, mais cedo ou mais tarde, tente-se aprovar uma norma que altere substancialmente seu modelo de negócios”, explica Pankaj Ghemawat, professor da New York University e da IESE Business School. Autor de World 3.0: Global Prosperity and How to Achieve It (mundo 3.0: a prosperidade global e como alcançá-la), ele enfatiza a dificuldade de quantificar e seguir algo tão imaterial quanto a informação.

Esse fluxo de dados não existia no final do século XIX, quando John D. Rockefeller fundou a Standard Oil. “Há vozes que dizem que os limites já não importam. Acredito que é algo exagerado, mas certamente é significativa a capacidade de algumas empresas de se expandir em negócios de todo tipo”, afirma Ghemawat. A Amazon não é apenas uma das empresas que mais cresceram os últimos anos; também é uma das que mais se diversificaram. É líder em comércio eletrônico e uma das maiores plataformas logísticas e de marketing, além de fornecer sistemas de armazenamento na nuvem (tem a CIA entre seus clientes). E mais: produz filmes e séries, comprou uma rede de supermercados e acaba de lançar sua própria linha de roupa. Será que a Amazon está grande demais?

As grandes corporações modernas despontaram no final do século XIX como resultado da produção e da distribuição em massa, segundo teorizou Alfred D.

Chandler, professor da Harvard Business School, que, a partir dos anos setenta, foi pioneiro no estudo da história das empresas. Para Chandler, os managers haviam sido os verdadeiros heróis da era industrial porque tinham organizado a atividade econômica, acoplando partes do negócio para criar grandes companhias como a General Motors. O acadêmico defendeu essa ideia num de seus livros, The Visible Hand (a mão visível), de 1977, cujo título se opõe à “mão invisível”, metáfora criada pelo economista Adam Smith no século XVIII para expressar a suposta capacidade autorreguladora do livre mercado.

Um exemplo extremo de grande corporação são os chaebol, conglomerados familiares promovidos pela Coreia do Sul para reativar seu crescimento após a guerra (1950-1953). O maior deles é a Samsung, que responde por 20% do PIB do país asiático. Nos últimos anos, contudo, Seul tomou medidas para reduzir o poder desses gigantes. Prova disso é a recente condenação por corrupção do herdeiro da Samsung, Lee Jae-yong.

As Samsung e General Motors de hoje são diferentes. Ficou para trás a repetida frase que Charles Wilson disse nos anos cinquenta, quando era secretário de Defesa dos EUA: “O que é bom para nosso país é bom para a General Motors.” Antes de ocupar o cargo, Wilson dirigiu a empresa (o atual secretário de Estado, Rex Tillerson, presidia antes a ExxonMobil). Mas a globalização levou as grandes firmas a se dispersar pelo mundo. Por exemplo, 65% das vendas das empresas que têm ações na Bolsa espanhola chegam do exterior.

Então, onde se localiza o poder nesse mundo deslocado? Três analistas de sistemas complexos do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, na Suíça, recorreram à matemática para construir um mapa da estrutura do poder econômico. Reuniram dados de 43.060 empresas transnacionais, cruzando-os com seu conjunto de acionistas e seu faturamento. O resultado revelou que 147 firmas controlavam 40% da riqueza, quase todas elas instituições financeiras, como Barclays Bank, JPMorgan Chase e Goldman Sachs.

O estudo foi publicado na revista PLoS One em 2011. Um de seus autores, James Glattfelder, explica que a equipe trabalha para atualizar os dados. “A previsão é que a distribuição do poder continue concentrada nas mãos de alguns atores altamente interconectados”, diz ele. O estudo é interessante, mas devemos considerar que as instituições financeiras nem sempre controlam o destino das empresas das quais participam. Com muita frequência, simplesmente administram um dinheiro que pertence a investidores privados. Glattfelder responde que, desde 1980, e sobretudo desde a crise de 2008, há “uma enorme concentração da propriedade de ações nas mãos de investidores institucionais”. Tais investidores costumam ser bancos, fundos de pensão, seguros e sociedades de investimento que aplicam grandes quantidades de dinheiro.

Desde os anos noventa, algumas firmas são cada vez mais influentes. É o caso da BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo (controla cinco trilhões de dólares, quase cinco vezes o PIB espanhol). Em maio, acionistas liderados por essa empresa se rebelaram contra a direção da ExxonMobil para obrigá-la a informar sobre as suas medidas contra a mudança climática.

Num exemplo mais próximo, há algumas semanas soube-se que a decisão de empresas e bancos catalães de transferir suas sedes partiu de Nova York e Londres. É nessas cidades que estão os grandes gestores de fundos de investimentos, fundos de pensão e companhias de seguro, os acionistas das entidades e os donos de parte de sua grande dívida. A transferência de sede tentava fazer frente à incerteza política que ameaça suas metas de rentabilidade. Nos EUA, os fundos institucionais possuem 80% do capital do índice Standard & Poor’s 500; na Europa, 58% do Standard & Poor’s Euro. Já na Espanha, 43% do capital está nas mãos de fundos internacionais, um recorde.

Também desempenham um papel importante os hedge funds (fundos especulativos), que utilizam os mercados de derivativos para apostar na queda de um valor negociado no futuro. Um dos mais populares é o fundo de George Soros, conhecido por ganhar milhões após o ataque que perpetrou contra a libra nos anos noventa, embora também tenha perdido muito dinheiro apostando (erroneamente) numa queda das Bolsas após a vitória de Trump. Em 1998, havia cerca de 3.000 fundos desse tipo; hoje são mais de 10.000.

E volta a surgir o papel-chave da tecnologia. É interessante o auge dos robôs no mundo financeiro. Eles costumam ser usados, por exemplo, na gestão de um mecanismo de nome malvado: os dark pools. São redes privadas em que os investidores compram e vendem ações sem que se conheçam suas intenções, evitando mudanças de valor dos títulos que possam prejudicá-los. Cerca de 42% do volume diário negociado no mercados é feito em dark pools, segundo a firma de consultoria Tabb Group.

Esses mercados na sombra existem há décadas, mas se multiplicaram nos últimos anos graças à inteligência artificial. O tempo necessário para realizar um pedido de compra e venda passou de 20 segundos, há duas décadas, para os 10 microssegundos atuais. Ou seja: 40.000 operações num piscar de olhos. Por isso, convém ampliar o campo de visão. Já não basta ter em conta os conselhos de administração; a raiz do poder vai direto ao algoritmo.

El País.com

Excelente artigo!

ResponderExcluirPor favor, onde posso acessar dados mais atualizados ?

Grato

Peixoto