A vida sem intervalos, típica do capitalismo do século XXI, provoca conflitos que são indissociáveis dos estados do sono e da vigília, da luz e da escuridão, da justiça e do terror. Gera desamparo e vulnerabilidade. A fórmula 24/7 [24 horas por dia, sete dias por semana] serve para evocar uma constelação de poderosos processos do nosso mundo contemporâneo caracterizados pela atividade, o acúmulo, a produção, o consumo, a comunicação, o jogo ou qualquer outra coisa, de forma incessante. Seja no trabalho ou no tempo livre, há uma impossibilidade cada vez maior de fazer uma pausa, de ficar desconectado. 24/7 significa a imposição generalizada à vida humana de uma duração sem interrupções, de um tempo homogêneo que não passa mais. Transcende o tempo do relógio e se define pela continuidade de funcionamento e operação.

24/7 significa que não existem intervalos de calma, silêncio, ou descanso e aposentadoria. Igualmente importante é o fato de se tratar de uma condição de exposição e visibilidade permanentes, um mundo iluminado ininterruptamente, no qual nada do que é íntimo pode ficar oculto ou no âmbito privado. É sinônimo da implacável tradução para o valor monetário de qualquer intervalo de tempo possível ou de qualquer relação social concebível, de tornar todos os elementos de nossas vidas conversíveis aos valores do mercado. A maioria dos motores básicos da vida humana – a fome, a sede, o desejo sexual e, de pouco tempo para cá, a necessidade de amizade – foram transformados artificialmente em formas mercantilizadas ou financiadas. A grande exceção é o sono. Ele representa a parte das necessidades humanas e dos intervalos de tempo que não podem ser colonizados ou conectados a una enorme máquina de gerar rentabilidade. O extraordinário do sono nesta era é que dele não é possível extrair absolutamente nenhum valor monetário.

Em sua profunda inutilidade, sua absoluta passividade e sua imensa perda de tempo de produção e consumo, o sonho estará sempre em rota de colisão com as exigências de um universo 24/7. A significativa parte das nossas vidas que passamos adormecidos, livres de ter que satisfazer mecanicamente a multiplicação de falsas necessidades, é um dos grandes desafios humanos à voracidade do capitalismo contemporâneo. O sono é uma interrupção intransigente do roubo do nosso tempo por parte do capitalismo. Nosso atual sistema econômico mundial de mercados 24/7 e de produção e consumo incessantes é na essência incompatível com o intervalo de inatividade do sono humano. Para mim, é uma fonte de otimismo a existência de um intervalo de tempo humano que na prática seja impossível de ser conquistado pela lógica do mercado e de outras forças de controle. O sono pode sofrer perdas e danos devido a essa vida sem intervalos induzida pelas novas tecnologias e pela globalização, mas nunca poderá ser totalmente ocupado ou racionalizado. Neste momento nosso objetivo deveria ser nos concentrarmos em outros espaços e atividades que precisem de defesa contra sua tradução em valor financeiro, seja no local de trabalho, no meio ambiente, na educação, na agricultura ou em muitas outras áreas em crise.

O sistema 24/7 suplantou a maior parte das notas distintivas rítmicas e periódicas da vida humana que floresceram por milhares de anos. Conota um esquema arbitrário e rígido da semana, privado da multifacetada indeterminação da experiência vital. Como destaquei no começo, muitas instituições no mundo desenvolvido passam décadas funcionando 24 horas por dia, sete dias por semana, especialmente desde a implantação da comunicação via satélite. Mas foi só há pouco tempo, nos últimos 10 ou 15 anos, que a elaboração da própria identidade pessoal e social passou a ser reorganizada para adaptá-la ao funcionamento ininterrupto dos mercados, das redes informáticas e de outros sistemas.

O tempo para o descanso é caro demais para ser viável na atual economia global

Um ambiente 24/7 tem a aparência de um mundo social, mas na verdade é um modelo não social de comportamento mecânico e uma supressão do ato de viver que esconde o custo humano exigido para se manter efetivo. Isso precisa ser distinguido do que Georg Lukács e outros definiram no início do século XX como o tempo vazio e homogêneo da modernidade, o tempo métrico ou de calendário dos países, das finanças ou da indústria, o qual excluía as esperanças ou os projetos dos indivíduos ou da classe trabalhadora. A novidade é a renúncia generalizada a todo fingimento de que o tempo siga junto com todo projeto de longo prazo, incluindo ilusões de “progresso” ou desenvolvimento. Um mundo sem sombras, iluminado 24 horas por dia, sete dias semana, é o sonho capitalista final da pós-história, na qual foi suprimida a alteridade que constitui o motor da mudança histórica.

24/7 é um tempo de indiferença, diante do qual são desnudadas a fragilidade e a precariedade da vida humana, e no qual o sono não é necessário nem inevitável. Em relação ao trabalho, parece verossímil, normal, até, a ideia de trabalhar sem intervalos, sem limite. 24/7 se alinha com o inanimado, o inerte ou o livre de envelhecer. Como um apelo publicitário, proclama a disponibilidade absoluta, e, por isso, as necessidades ininterruptas e a sua incitação, mas também sua eterna insatisfação. A falta de restrições ao consumo não é apenas temporal. Faz tempo que deixamos para trás a época em que acumulávamos principalmente coisas. Atualmente nossos corpos e nossas identidades assimilam uma sobrecarga em contínua expansão de serviços, imagens, procedimentos ou substâncias químicas até um limite maligno – e, com frequência, fatal. A sobrevivência no longo prazo do indivíduo é cada vez mais dispensável, com o abandono do Estado de bem-estar, assim como de qualquer forma atenuada ou controlada de capitalismo. Rejeita-se a necessidade de qualquer período de pausa ou de calma. O tempo para o descanso, a saúde ou o bem-estar é simplesmente caro demais para ser viável na atual economia global.

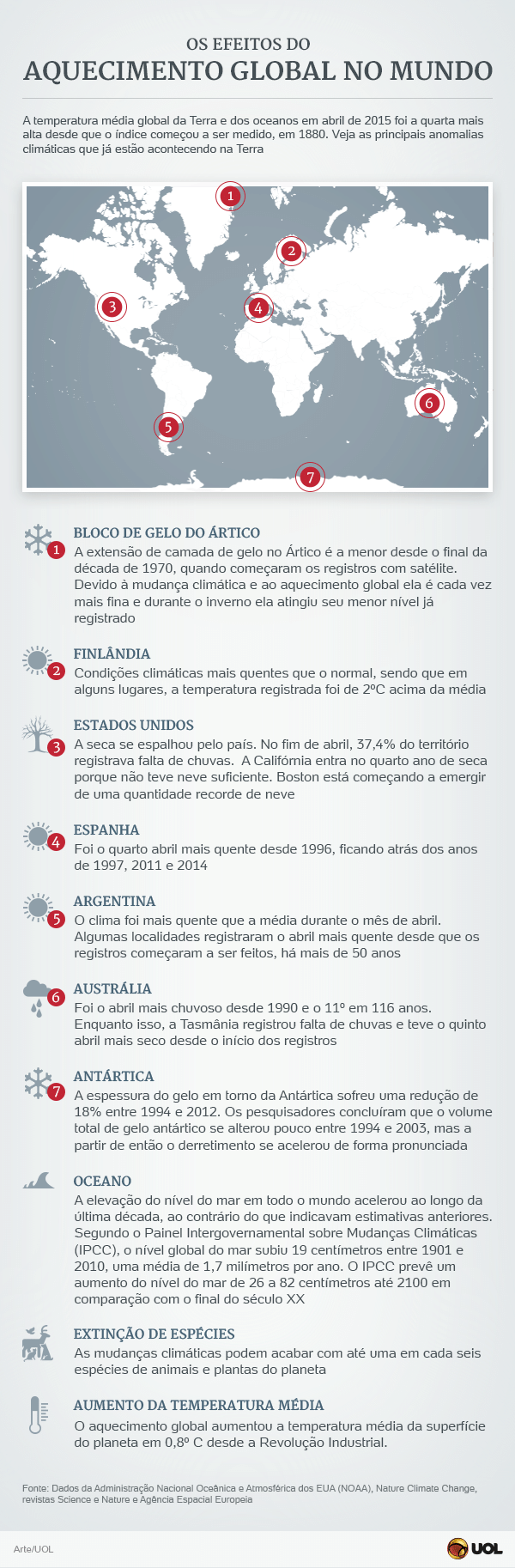

De forma semelhante, o sistema 24/7 é indissociável da catástrofe ambiental por seu compromisso de gasto permanente, de desperdício infinito com a consequente alteração terminal dos ciclos de dia e noite e das estações, dos quais depende a integridade ecológica. Um traço notável do mundo atual é a irrelevância de toda noção de preservação ou conservação. Peguemos como exemplo a incalculavelmente valiosa floresta de Yasuní, no Equador, local de populações indígenas, mas também com subsolo rico em petróleo. Quando o Governo propôs não fazer perfurações caso fosse criado um fundo mundial com apenas três bilhões de dólares (cerca de nove bilhões de reais) para compensar a perda de receita do petróleo que não seria extraído, as instituições mais ricas do mundo prometeram apenas uns poucos milhões.

A lição é que se em algum lugar há recursos de qualquer tipo para tomar ou explorar, cedo ou tarde eles serão tomados ou explorados. Hoje em dia, no mundo inteiro tem lugar uma frenética orgia sem interrupção de saques e acumulação, seja a fratura hidráulica, a mineração de carvão, a perfuração submarina, a agroindústria, a purificação tóxica de minerais ou a contaminação dos oceanos e dos rios. A lógica dessa expropriação de recursos exige que continue sem parar, da manhã até a noite, 24 horas por dia, sete dias por semana, sem dar tempo para a regeneração dos sistemas vivos e dos ambientes. Tendemos a pensar que entramos numa nova era de mundos desmaterializados e virtuais de redes digitais, robótica e nanotecnologia, mas a força motriz por trás do capitalismo do século XXI continua a ser a pilhagem das matérias-primas da Terra. E, inevitavelmente, os imensos projetos de extração de recursos que saqueiam o solo e a água são possíveis com o uso da violência militar e das formas repressivas de poder político. Como já sabemos, embora prefiramos não pensar nisso, os dispositivos digitais que nos demandam 24 horas por dia, sete dias por semana, e que definem quem somos, não poderiam existir sem a expropriação destrutiva e letal da riqueza mineral do Sul do mundo.

Mas também insisto que as temporalidades sem intervalos são corrosivas para o tecido da vida social e para a sociedade civil. Ao fomentar uma cultura vazia de autopromoção e auto-absorção, as tecnologias 24/7 perpetuam a ilusão de um tempo sem espera, de uma instantaneidade sob demanda, de adquirir e ter mantendo-se isolado da presença física de outros e de qualquer noção da responsabilidade que ela possa carregar. O sistema 24/7 também mina a paciência e a deferência individuais, essenciais para qualquer forma de democracia direta: a paciência de ouvir os outros e de esperar que chegue sua vez para falar. O problema de esperar, de intervir alternadamente, está ligado a uma incompatibilidade mais ampla do capitalismo do 24/7 com qualquer prática social na qual haja a intervenção do compartilhamento, da reciprocidade ou da cooperação. Para os partidos e os grupos de esquerda, o conceito de “política via Internet” é um paradoxo desastroso. Pode ser que as plataformas das redes sociais tenham o potencial algorítmico de mobilizar uma grande quantidade de pessoas em torno de um tema ou de um acontecimento único, mas são intrinsecamente incapazes de alimentar uma compreensão viva da interdependência humana ou das práticas fortalecedoras de apoio mútuo baseadas na comunidade.

Como nos dizem muitos teóricos famosos da política, qualquer classe eficaz de resistência pressupõe inventar ao mesmo tempo novas maneiras de viver. E aqui vem a parte difícil: antes que qualquer nova forma de vida social possa surgir, mesmo de maneira provisória, é preciso haver uma reconsideração radical de quais são nossas necessidades, uma redescoberta de quais são nossos desejos. Isso significa deixar totalmente de comprar o que nos dizem que precisamos e repudiar por completo o papel de consumidores. Significa rejeitar ativamente a letalidade da cultura do dinheiro e todas as imagens e ilusões tóxicas de riqueza material que nos cercam. Para aqueles de nós com filhos, significa abandonar as expectativas impossíveis e desesperadas de sucesso profissional e econômico que lhes impomos, dando-lhes no lugar disso visões de um futuro habitável compartilhado coletivamente. Só que essas são apenas as primeiras tarefas preliminares, uma preparação rudimentar para as lutas políticas reais que acontecem atualmente e para as que não demorarão a se espalhar por toda parte, em meio à intensificação da catástrofe ecológica, da polarização econômica e da guerra imperial.

EL PAÍS.com